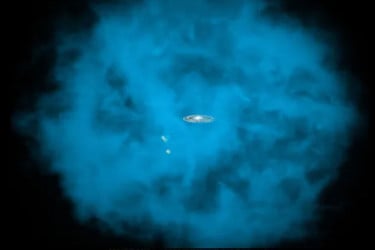

'ব্লু' বা 'নীল' শব্দের বহুবিধ অর্থ আছে; যেমন ব্লু ফিল্ম বা নীল ছবি- যৌন দৃশ্য সংবলিত ছবিকে ভারতীয় উপমহাদেশে নীল ছবি বলা হয়; পশ্চিমে অবশ্য এসব ছবিকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় 'অ্যাডাল্ট ফিল্ম' হিসেবে; ব্লু জোকস বলতে প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী কৌতুক বোঝায়, যা মূলত নারী-পুরুষের যৌনতানির্ভর চুটকি; আর তরুণ প্রজন্মের পছন্দের যন্ত্র ব্লুটুথ- কোনো তথ্য, ছবি বা গান একজনের মোবাইল থেকে অন্যজনের মোবাইলে প্রেরণের ডিভাইসকে বোঝায়। আকাশ নীল, আবার সাগরও নীল, আছে বর্ণনা নীল নয়না নারীরও। আবার ধরুন নীল চাষ- এটি বললেই আমাদের সামনে হাত ধরাধরি করে ভেসে ওঠে একগুচ্ছ চিত্র- নীল চাষের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, নীল চাষিদের ওপর ব্রিটিশ রাজের অত্যাচার-নিপীড়ন আর নীল বিদ্রোহের অনেক ইতিহাস জড়িত; দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক নীল দর্পণের কথাও কারও কারও মনে পড়ে গেলে আমরা তাকে দোষ দিতে পারি না। নীল শব্দের এরকম আরও অনেক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু আজ আমি কথা পারব নীল শব্দের খুবই ইতিবাচক অর্থ নিয়ে- একে বলা হচ্ছে 'ব্লু ইকোনমি', 'ব্লু ওশান ইকোনমি' কিংবা বাংলায় যাকে বলতে পারি 'নীল অর্থনীতি'- সোজা ভাষায় সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। বাংলা ভাষায় নীল অর্থনীতি এই শব্দযুগলের প্রচলন খুব নতুন। কেন নতুন? তার কারণও আছে।

গোলাম মুরশিদের বই 'কালাপানির হাতছানি'তে এর চমৎকার ব্যাখ্যা মেলে : এককালে বাঙালির কাছে সমুদ্র বা কালাপানি পার হওয়া ছিল ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। আঠারো-উনিশ শতকে বঙ্গদেশে কালাপানি বা সাগর পাড়ি দেওয়া কেবল অবাঞ্ছিত নয়, রীতিমতো নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিগণিত হয়েছিল। ষোলো শতক থেকে পর্তুগিজ দস্যুদের হামলা বাঙালিদের সমুদ্রযাত্রার উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছিল।

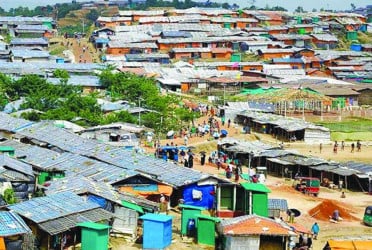

জলদস্যুতা গোড়ার দিকে ইংরেজরাও করেছে। এই জলদস্যুতার ভীতি থেকে সমুদ্রযাত্রা, গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, এতই অপ্রচলিত হয়ে যায় যে, কিছুকালের মধ্যে সাগর পাড়ি দেওয়া গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে; ধীরে ধীরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ধর্মীয় অনুষঙ্গ; এভাবে কালে কালে কালাপানি পার হওয়াই নিষিদ্ধ বিষয় হয়ে যায়। বাঙালিরা কূপমণ্ডূক, কুয়োর ব্যাঙ, ঘরকুনো- এ অপবাদ ঘোচাতে কবি বাংলা-মায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন, বাঙালিদের লক্ষ্মীছাড়া করে ঘরছাড়া করে বাইরে বের করে দিতে; যাতে তারা বহির্বিশ্বে গিয়ে অকর্মণ্য বদনাম দূর করতে পারে। কিন্তু হায়! বঙ্গমাতা তাদের এমনি ঘরছাড়া এমন কুয়াছাড়া করেছেন যে, তারা এখন ভেলা-নৌকা-ট্রলার যা পাচ্ছে তাই দিয়েই সাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে। তীরহারা সব ঢেউয়ের সাগরে না খেয়ে অত্যাচারে নিপীড়নে হাজার হাজার মানুষ ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে; বেশির ভাগ তাদের কাঙ্ক্ষিত দেশ, চাকরি- কোনো সোনার হরিণই ধরতে পারছে না। উল্টো রিক্ত, শূন্য, হতাশ হয়ে দেশে ফিরছে; কেউ কেউ জীবিত অবস্থায় বিদেশে থাকার অনুমতি না পেলেও, বিদেশ-বিভুঁইয়ের গণকবরে লাশ হয়ে নিজের ঠাঁই খুঁজে পেয়েছে। এসব দরিদ্র-অসহায় মানুষকে কেন্দ্র করে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়ার একদল মুনাফাখোর প্রতারক মিলেমিশে বিশাল এক সিন্ডিকেট বানিয়েছে এবং লক্ষ কোটি টাকার বাণিজ্য-বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে। মানব পাচারের এসব ঘৃণ্য বাণিজ্যও কিন্তু চলছে সমুদ্রপথে- এক অর্থে এটাও সমুদ্র অর্থনীতি বৈকি! তবে আজ, শুরুতেই বলেছি, কথা বলব, সমুদ্র অর্থনীতির ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে, যাকে আমরা শুরুতেই বলেছি নীল ইকোনমি। যেমন ধরুন, ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রপথে এখন যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে- নিঃসন্দেহে এটি ব্লু ইকোনমিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। দুই দেশের মধ্যে জাহাজ চলবে- এতে পণ্য পরিবহনের সময় ও খরচ বাচবে, দুই দেশের বন্দরের গতিশীলতা ও আয় বাড়বে, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মৎস্য-খাদ্য, খনিজ, পর্যটন ও পরিবহন শিল্প এবং সমুদ্রে সেবা খাতের নতুন নতুন দিক বিকশিত হবে। বিদ্যমান নদীপথকে সাগরপথের সঙ্গে যুক্ত করলে এর থেকে কয়েকগুণ বেশি ফল পাওয়া সম্ভব। হিসাব করলে দেখা যায়, সড়কের চেয়ে জলপথে খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। সমুদ্র নিয়ে গবেষণার জন্য গোয়ার অসেনোগ্রাফি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। বঙ্গোপসাগর চীনের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ- একই সঙ্গে ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই কারণেই; মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপে চীনের যে বিশাল পণ্যপসরা চলাচল করে তার রুট কিন্তু বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশই। তাই চীনের সহায়তায় বাংলাদেশে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করাও অসম্ভব কিছু নয় (দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৩ জুন, পৃষ্ঠা ০৮)। সমুদ্রভিত্তিক নীল অর্থনীতি ও সমুদ্র সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়াতে এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা আর মালয়েশিয়াকে যুক্ত করা যায়। মানব পাচারের বিপরীতে এতদঞ্চলকে নিয়ে সমুদ্রভিত্তিক কানেকটিভিটি তৈরি ও একে গতিশীল রুট হিসেবে তুলে ধরা সম্ভব- যাতে স্বল্প খরচে মানুষ ও পণ্যের এক বৈধপথ হিসেবে সমুদ্রকে ব্যবহার করা যায়। তবে আশার বিপরীতে সব সময় আশঙ্কাও থাকে; আর তা হলো সাগর-মহাসাগরে নিজ নিজ দেশের সামরিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি করে চলছে। চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের তৎপরতা বেশ লক্ষণীয়; কিন্তু আমরা চাইব সাগরের মানবিক ব্যবহার- সমরাস্ত্র আর ধ্বংসের বিপরীতে মানুষের জীবন ও জীবিকার উত্তরোত্তর বিকাশে যেন সাগরকে ব্যবহার করা হয়; বিস্তারবাদের বিপরীতে আমরা চাই বিকাশবাদ; আমরা চাই মানুষের জয় হোক, মানবতার উজ্জীবন ঘটুক আর মানবিক সাগর গড়া হোক আমাদের ব্রত।

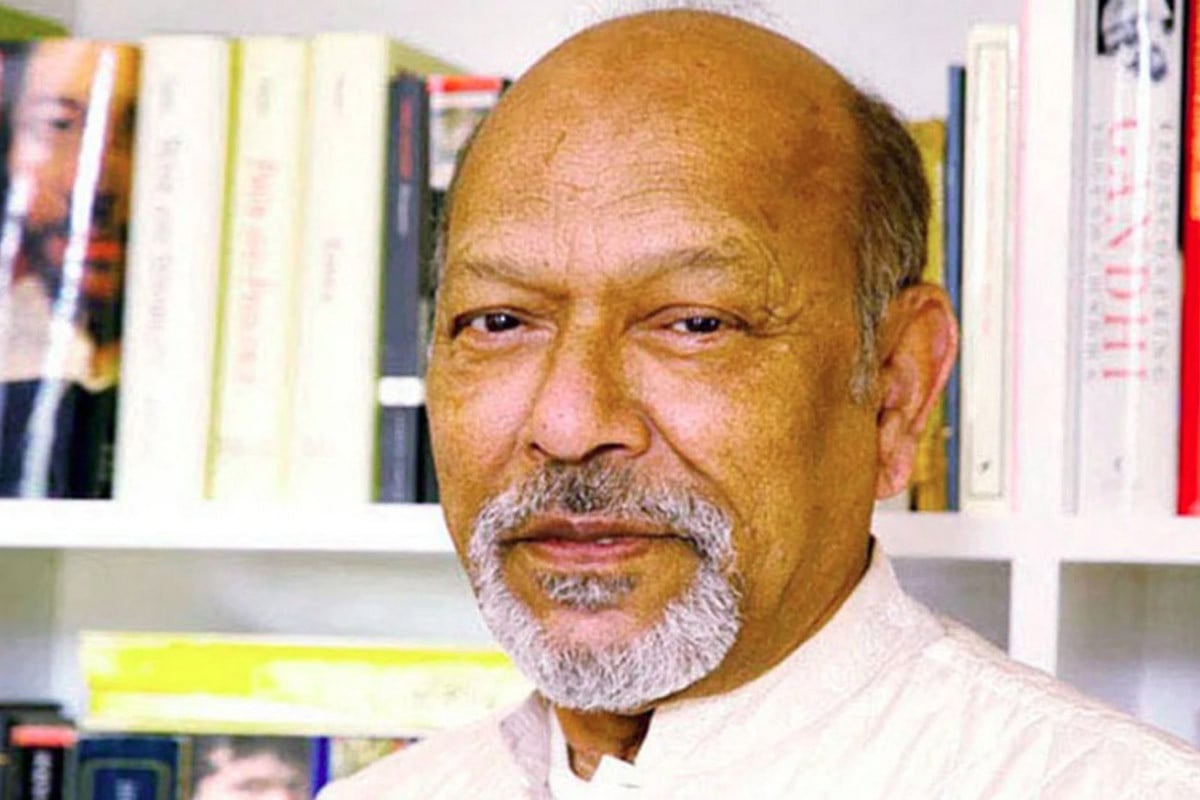

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।